Postearé un material que ya he posteado en otro blog (aquí), sencillamente porque los recuerdos de Facebook me llevaron a él y decidí que era una buena idea difundirlo también aquí, dado que es de lo más poético (y terrible, en el sentido que los griegos daban a la palabra deinós) que he leído en mi vida.

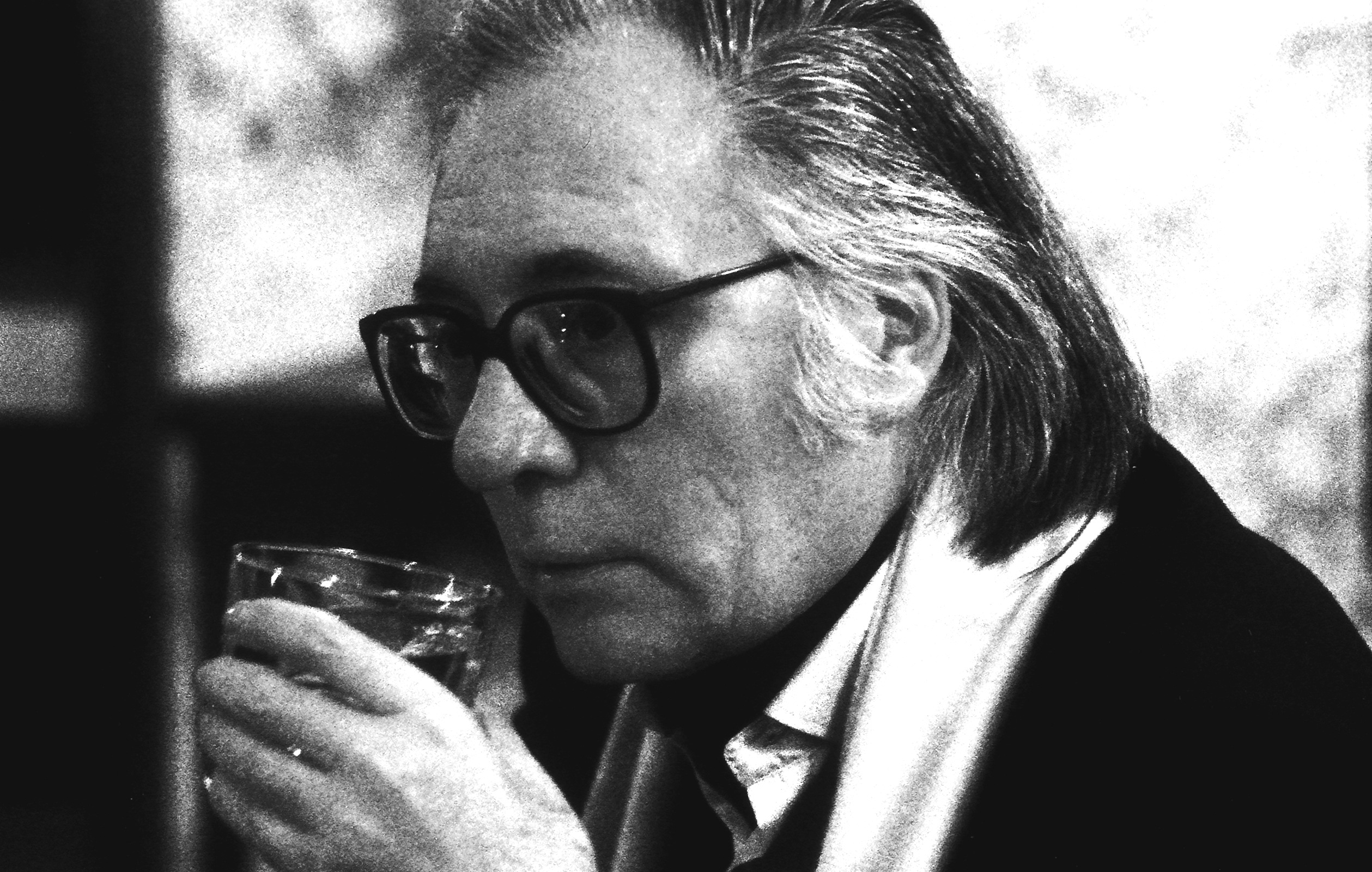

Los pongo en contexto: Francisco Umbral es uno de mis escritores españoles favoritos, sino el más favorito de ellos (y son muchos los escritores españoles que admiro, primero por haberlos frecuentado desde muy chica y luego ayudada por mi paso por Letras, de donde me llevé, para siempre, a Juan Goytisolo, por poner un ejemplo). A Umbral lo descubrí por mero azar en una mesa de saldos de una librería de la calle Corrientes (cuando la calle Corrientes era el epítome de la bohemia porteña y no el adefesio que es ahora, sin contar el agravante pandémico). No tenía ni la más pálida idea de quién era, pero dos cosas llamaron mi atención: primero su apellido (desde luego, falso, como me enteré muchos años después) y luego el título del libro con el que me topé entonces (su novela El Giocondo).

A partir de ese momento (año 1995, calculo) me fui topando, siempre gracias al bendito azar, con muchos de sus libros. Parecía que siempre me estaban esperando porque uno tras otro iban apareciendo y yo los iba comprando, leyendo y atesorando con fervor. Mis paraísos artificiales es uno de mis favoritos, pues combina poesía y prosa de un modo que sólo Umbral podía lograrlo y lo cité bastante en el CdP original. Con el tiempo me enteré de que en España, además, era una suerte de celebridad literaria, que sus columnas/aguafuertes madrileñas eran muy leídas y comentadas y hasta fantaseé (una es así) con ir a España y conocerlo. Berretines, desde luego, porque además me resultó siempre facherísimo.

Pero había un libro que nunca aparecía ni en las mesas de saldos ni en estante alguno así que un día, contraviniendo todas mis prácticas bibliómanas, condescendí a pedirlo, ya que tenía/tengo familiares viviendo en España y así llegó a mis manos esta dolorosa gema, titulada Mortal y rosa. No es un libro de fácil lectura, en ningún sentido. La temática es descoyuntante de entrada: relata la muerte de su hijo de apenas cinco años. No es ficción, es literatura del duelo, ahora que lo pienso, y del más alto vuelo lírico. La forma también desconcierta bastante: no es ni una novela ni un diario íntimo ni un poema en prosa y a la vez es todo eso junto y más. Es el largo llanto de un padre desolado, es la infinita despedida ante lo imposible de despedir, es el requiebro de un escritor intentando hacer lo único que sabe hacer (escribir), es un mazazo de poesía y dolor ineluctable. No sé si podría releerlo. Todos sus otros libros los he releído muchas veces, con el mismo entusiasmo y fervor de la primera vez pero ese... no sé, no creo que pueda tolerarlo, quizás algún lejano día.

Así que hoy, en este día tan melancólico y propicio para lecturas de esas que nos dejan boqueando, vayan estos fragmentos que, para mí, son poesía pura (en prosa). Porque si alguien les dijo que la poesía sólo se puede escribir en verso les metió precisamente un ídem. No se dejen engañar, por favor. Y dejen que Umbral los envuelva con su escritura helicoidal: a pesar del desgarro lo disfrutarán.

La carne no se deja literaturizar. A veces, si la cogemos distraída, es transparente y permite ver el hueso y la nada. Pero si hacemos esto con premeditación y miramos de reojo nuestra carne o la de otro hombre o mujer, se cierran filas, se armoniza la figura, se espesan los colores. La vida es opaca para la muerte. Gracias a eso vivimos.La mujer quiere un poco de selva. La desnudez es la selva que llevamos aún en nosotros. La carne es el último paraíso perdido e imposible. Tiene que haber naturaleza en el cuerpo, boscosidad, porque el sexo es, ante todo, una recuperación de los orígenes, y esos cuerpos desnaturalizados por un exceso de cuidado y artificio han borrado de sí la selva. Ya no son nada.La primera niñez, la época que perdemos de nuestra vida, de la que nunca sabemos nada, sólo se recupera con el hijo, con él vuelve a vivirse. Gracias al hijo podemos asistir a nuestra propia infancia, a nuestro propio nacimiento, y yo miraba aquellos ojos cerrados, aquel llanto rosáceo, y me veía a mí mismo, por fin, en el revés del tiempo. El niño, su debilísimo denuedo, su crueldad rosa, fe total en la vida, sin pasado ni futuro, presente completo, y cómo se ha ido abriendo paso a través del idioma, cómo ha ido abriendo frondas, formando palabras, y llega ya hasta mí, venido de la manigua que nos separaba, del bosque de los nombres y las letras, y está ya de este lado, habitante del alfabeto. Nunca llevamos a un niño de la mano. Siempre nos lleva él a nosotros, nos trae.Los ojos pastan en el libro y a veces, al cerrar el libro, los ojos se quedan dentro, como hojas frescas, y ando ciego por la vida, sin ojos, sin ver el mundo, porque los ojos siguen mirando lo que han leído, se han enterrado en letra impresa.Niño mío, hijo, fruta fugaz, manzana en el mar, siempre lo he dicho, milagro instantáneo, doblemente imposible, estoy aquí, en el desorden de tu ausencia, entre los colores, animales, objetos, hierros, ruedas y seres de tu mundo, tan muertos sin ti, juguetes de un sol solo que apenas los roza, y me mira tu ausencia desde todas las paredes, encarnas en fotografías cuando halago el tacto de la nada. No estás.Antes, cuando era un escritor joven y responsable, quería describir minuciosamente las situaciones, los lugares. Luego comprende uno que basta con dar un olor o un color. Al lector le basta. Al lector le sirve esto mucho más. Dice Baroja de una calle que era larga y olía a pan. Ya está. Un largo olor a pan. Para qué más.Y escribo, cada mañana, me siento a la máquina, dejo que fluidos oscuros, luminosidades de la noche asciendan a mí, y todo el torrente del idioma pasa a través de algo, de alguien, porque escribir es una cosa pasiva, receptiva, contra lo que se cree, así como leer es algo activo, creativo, voluntarista.Quizá la literatura sea eso. Desaparecer en la escritura y reaparecer, gloriosamente, al ser leído. Por eso no hay que hacer demasiado evidente el esfuerzo del pensamiento al escribir. Para no entorpecer la resurrección de la carne que glorifica al autor cuando es leído.Hay un hombre que ha querido hacerse su verdad y comunicárnosla. Hay un hombre que necesita afirmarse modificando el mundo, que necesita explicarse el mundo para explicarse a sí mismo. Hay un hombre que vive y muere en su libro, naufraga en el propio mar que él ha creado.Gracias a la literatura he podido mantenerme al margen de los mercados del hombre, e incluso cuando más de cerca parece que toco el mundo con mi prosa, estoy salvado y lejano en el mero arte de escribir, en el mundo cerrado que es la literatura.Abril, espuma verde bajo los pies breves de mi hijo, cadera femenina del mundo, costado pálido, idioma salvaje de la lluvia, lenguaje de todas las primaveras, caligrafía torrencial que deja dicho en el aire el secreto simple del universo.Aquí, tu madre y yo, hijo, entre biombos, entre cocinas apagadas, entre anuncios, letra menuda y medicinas, qué solos, qué sin juntura, y el universo, hijo, el universo, que organizaba sus mayúsculas en torno de ti, y ahora es como el resto disperso de un naufragio.Tu muerte, hijo, no ha ensombrecido el mundo. Ha sido un apagarse de luz en la luz. Y nosotros aquí, ensordecidos de tragedia, heridos de blancura, mortalmente vivos, diciéndote.Toda la locuacidad del mundo me habla en tu silencio. Todo el silencio del mundo habla eternamente en tu adorable locuacidad.

Mortal y rosa, 1975.

No hay comentarios:

Publicar un comentario