Me fascina el mar. ¿Hay alguien en este mundo que pueda sustraerse a su hechizo? Ruego a Dios que no, porque sería una vida de lo más pobre, que ni todos los millones del mundo podrían compensar. Me fascina el mar desde siempre. Cuando era chica, veraneaba siempre en la playa, a veces un mes entero en Mar del Plata, siempre por la zona del faro (entiendo que de allí viene mi fascinación por los faros, claro), otras veces diez o quince días o los que se pudiera en Santa Teresita. Alguna vez en San Clemente, otra en Mar del Tuyú y, cuando ni siquiera era un reducto coqueto del chetaje, en Mar de las Pampas (estaba sólo La Pinocha, casa de té y chocolates, cuando fuimos). Luego estuve muchos años sin visitar ni el mar ni las playas, hasta que cuando tuve la oportunidad (mejor dicho, cuando me animé) de viajar sola por primera vez, el destino elegido fue, justamente, Santa Teresita. Hasta tuvimos casa allí, bautizada por mi abuelo como «Viky», por mi tía Victoria. La casa seguía en pie cuando fui en 2009. Otras cosas no, pero no importa.

Y aunque luego la fascinación por la Patagonia copó prácticamente todos los espacios, siempre guardo un lugar especialísimo para el mar y tengo anotadas, en mi lista de deseos, todas las ciudades costeras patagónicas que quiero conocer algún día: Las Grutas, San Antonio Oeste, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Camarones, Puerto Deseado, Puerto San Julián y tantas más. El año pasado, uno de mis solaces para aguantar el encierro pandémico fue mirar con devoción tres series de documentales, todas de tema marítimo: Naufragios en la Patagonia, Atlántico Sur y Faros, todas de canal Encuentro. Pocos momentos disfrutaba más que al ver esas maravillas, filmadas en recontramegahipersúper calidad y con unos planos-detalle alucinantes del fondo del mar. Como todo tiene que ver con todo, ya recordarán que mi primer libro (aunque técnicamente no sea tal) fue Moby Dick, en su versión condensada para niños de Kapelusz, como nunca me canso de aclarar. Ya desde ahí todo lo que tenga que ver con el mar tiene mi atención indivisa.

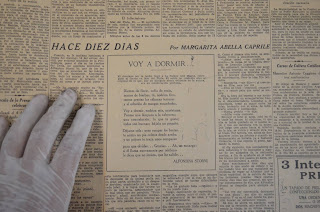

En esta nueva etapa de reclusión menos severa, me conformo mirando imágenes en Facebook, tanto de las bellezas patagónicas como de algunas páginas sobre barcos, como

Amigos de la Fragata Libertad, de donde extraje la imagen que ilustra este posteo, porque ella, junto con la lectura (en tránsito) de

20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne más este

vivo del Centro Cultural de la Ciencia que vi ayer me hicieron recalar, impensadamente, en el poema que quiero compartir hoy.

Tan sencillo, tan desgarrador, tan tremendo.

La secuencia fue así: como cada día me extasié con las imágenes que comparten los Amigos de la Fragata Libertad y esta en particular me pareció tan bella que quise compartirla de inmediato. Al verla con más detenimiento y recordar lo que había leído anoche sobre el fondo del mar en Verne, me dieron tantas ganas de hacerme a la mar que de inmediato recordé este poema de Rafael Alberti que copio a continuación:

1

El mar. La mar.

El mar. ¡Sólo la mar!

¿Por qué me trajiste, padre,

a la ciudad?

¿Por qué me desenterraste

del mar?

En sueños, la marejada

me tira del corazón.

Se lo quisiera llevar.

Padre, ¿por qué me trajiste

acá?

Marinero en tierra, 1924.

Espero me perdonen estas apostillas que intentan explicar, vanamente, la perfección de este poema pero las juzgo necesarias en virtud del objetivo de este blog, que no es sólo compartir poemas y ya. Pretendo, con la vanidad de toda pretensión, que se entienda (hasta donde es posible entender en materia tan ardua, lo sé) cómo funciona la magia de la poesía. O que se atisbe algo al menos. Porque si uno lee desprevenidamente este poema puede pensar que no tiene nada de especial, que es una simpleza o que frente a otros poemas de Alberti incluso es menor. Sin embargo, yo creo que es central. Y es tan magnífica su factura que prescinde, prácticamente, de toda floritura, metáfora o adorno. Deja la voz de ese Alberti niño desnuda, completamente desnuda y real.

Es necesario poner en contexto: Rafael Alberti nació en una ciudad portuaria, el puerto de Santa María, en Cádiz. Nada menos que Cádiz. El mar siempre estuvo allí pero, desde luego, la vida y las necesidades hicieron que la familia Alberti tuviera que abandonar el paraíso e ingresar en el infierno de la ciudad. Marinero en tierra es el primer poemario de Alberti y ya desde el título nos está anunciando cuál es su tragedia: es un marinero sin mar (¿habrá desgracia mayor?), es un marinero que debe vagar lejos del mar amado por necesidad, por trabajo, por lo que sea, pero lejos y pisando siempre tierra firme.

Y no ha sido su deseo alejarse, como bien muestra este poema. Él era un marinerito que «iza al aire este lamento" (todo el poemario es un lamento) y por eso le pregunta al padre, a quien tomó la horrible decisión, por qué lo ha alejado del mar. Pero lo pregunta como preguntan los niños: frontalmente, sin vueltas ni retoricismos, como lo denuncia ese «acá» final que se clava en lo más hondo del alma y el corazón de quien escribe y de quien lee, cifra de toda la desolación humana que puede caber tras el destierro. Porque no hay nada más horrible que el destierro, como bien sabían los griegos, que, como siempre digo, ya inventaron todo. Nada es más cruel que ser separado de la tierra que uno ama y en la que nació, en este caso del mar y su embrujo, del mar y su infinita fascinación.

¿Cómo no desgarrarse ante ese «acá» entonces?

P. D: Como bonus track, un parrafito de las tantas maravillas que leí anoche en Verne: «Entre los diversos arbustos, grandes como los árboles de zonas templadas, y bajo su sombra húmeda, se amontonaban verdaderos matorrales de flores vivas, setos de zoofitas, sobre los que se abrían meandrinas cebradas de tortuosos listados; carófilas amarillentas con tentáculos diáfanos, grandes masas de zontairos y, para completar la ilusión, los pescados-moscas volaban de rama en rama, como un enjambre de colibríes, mientras que amarillos lepisacantos, de mandíbula erizada y punzantes escamas, los dactilócteros y monocentros, se alzaban a nuestro paso, semejantes a una bandada de becadas...»